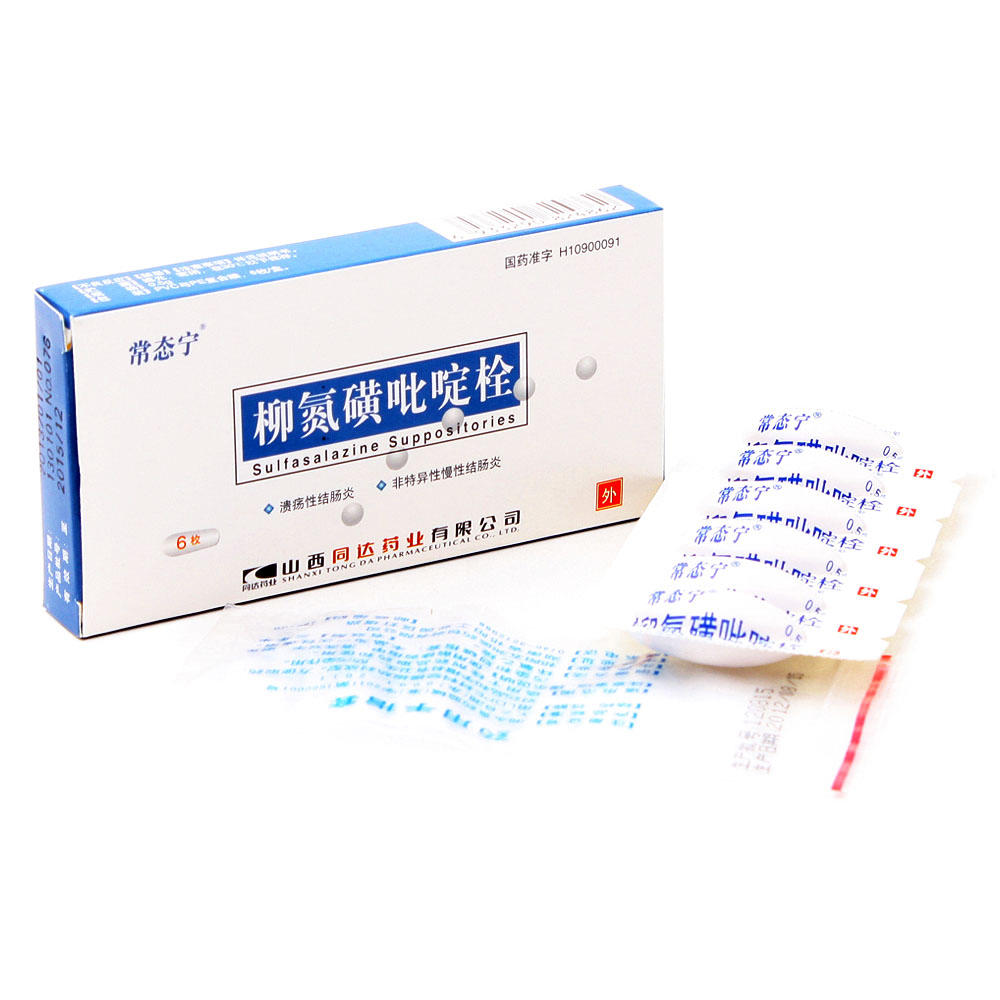

通用名称:

柳氮磺吡啶栓

功能主治:

用于溃疡性结肠炎、非特异性慢性结肠炎等炎症性肠病。

用法用量:

直肠给药。重症患者每日早、中、晚排便后各用一粒;中或轻症患者早、晚排便后各用一粒,症状明显改善后,改用维持量,每晚或隔日晚用一粒,晚间给药时间最好在睡前。

剂 型:

栓剂

不良反应:

尚不明确。

注意事项:

1、对磺胺类药过敏者禁用。 2、本品在放置过程中有时栓体表面会析出白霜系基质所致,属正常现象,不影响疗效。

孕妇及哺乳期妇女用药:

1、磺胺药可穿过血胎盘屏障至胎儿体内,动物实验发现有致畸作用。人类中研究缺乏充足资料,因此孕妇应禁用。 2、磺胺药可自乳汁中分泌,乳汁中浓度约可达母体血药浓度的50%~100%,药物可能对乳儿产生影响;磺胺药在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏的新生儿中的应用有导致溶血性贫血发生的可能。因此哺乳期妇女应禁用。

儿童用药:

由于磺胺药可与胆红素竞争在血浆蛋白上的结合部位,而新生儿的乙酰转移酶系统未发育完善,磺胺游离血浓度增高,以致增加了核黄疸发生的危险性,因此该类药物在新生儿及2岁以下小儿应禁用。

老年用药:

老年患者应用磺胺药发生严重不良反应的机会增加。如严重皮疹、骨髓抑制和血小板减少等是老年人严重不良反应中常见者。因此老年患者宜避免应用,确有指征时需权衡利弊后决定。

药物相互作用:

1、与尿碱化药同时使用可增强磺胺药在碱性尿中的溶解度,使排泄增多。 2、对氨基苯甲酸可代替磺胺被细菌摄取,对磺胺药的抑菌作用发生拮抗,因而两者不宜合用。 3、下列药物与磺胺药合用时,后者可取代这些药物的蛋白结合部位,或抑制其代谢,以致药物作用时间延长或毒性发生,因此当这些药物与磺胺药合用,或在应用磺胺药之后使用时需调整其剂量。此类药物包括口服抗凝药、口服降血糖药、甲氨蝶呤、苯妥英钠和硫喷妥钠。 4、骨髓抑制药与磺胺药合用时可能增强此类药物对造血系统的不良反应。如有指针需两类药物合用时,应严密观察可能发生的毒性反应。 5、避孕药(雌激素类),长时间与磺胺药合用可导致避孕的可靠性减少,并增加经期外出血的机会。 6、溶栓药物与磺胺药合用时,可能增大其潜在的毒性作用。 7、肝毒性药物与磺胺药合用,可能引起肝毒性发生率的增高。对此类患者尤其是用药时间较长及以往有肝病史者应监测肝功能。 8、光敏药物与磺胺药合用可能发生光敏的相加作用。 9、接受磺胺药治疗者对维生素K的需要量增加。 10、乌洛托品在酸性尿中可分解产生甲醛,后者可与磺胺形成不溶性沉淀物。使发生结晶尿的危险性增加,因此不宜两药合用。 11、磺胺药可取代保泰松的血浆蛋白结合部位,当两者合用时可增强保泰松的作用。 12、磺吡酮与磺胺类药物同用时可减少后者自肾小管的分泌,其血药浓度升高且持久,从而产生毒性,因此在应用磺吡酮期间或在应用其治疗后可能需要调整磺胺药的用量。当磺吡酮疗程较长时,对磺胺药的血药浓度宜进行监测,有助于剂量的调整,保证安全用药。 13、与洋地黄类或叶酸合用时,后者吸收减少,血药浓度降低,因此须随时观察洋地黄类的作用和疗效。 14、与丙磺舒合用,会降低肾小管磺胺排泌量,致磺胺的血药浓度上升,作用延长,容易中毒。 15、与新霉素合用,新霉素抑制肠道菌群,影响本品在肠道内分解,使作用降低。

药理作用:

抗炎药。以大鼠免疫性溃疡结肠炎模型的药理实验,进行了栓剂肛门给药和片剂口服灌胃两种途径治疗结肠炎效果的对比观察,结果显示肛栓的治疗效果明显优于口服。

药物过量:

当每天用量达到或超过4g或血清药物浓度超过50mg/ml,不良反应或毒性反应增多。

药代动力学:

本品进入肠道被细菌分解为5-氨基水杨酸及磺胺吡啶,残留部分自粪便排出。5-氨基水杨酸几乎不被吸收,大部分以原形自粪便排出,但5-氨基水杨酸的N-乙酰衍生物可见于尿内。磺胺吡啶可吸收入血,最后由尿排出,尿中可测知其乙酰化代谢产物。血清磺胺吡啶及其代谢产物的浓度(20~40μg/ml)与毒性有关。浓度超过50μg/ml时具毒性,故应减少剂量,避免毒性反应。磺胺吡啶及其代谢产物也可出现于母乳中。

联系我时,请说是在杭州含情网络技术有限公司看到的,谢谢!